江戸一の景勝地

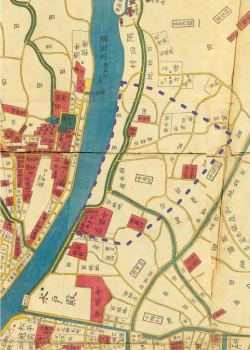

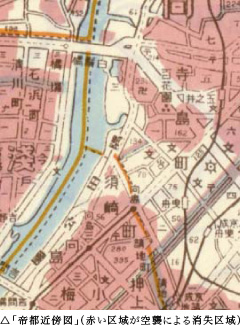

安政五年当時(一八五八年)ご覧の様に向島一帯は「寺島村」と呼ばれていました。

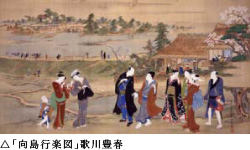

浅草から見た、「向こう岸」から「向島」という地名が生まれたそうな。墨堤の桜や百姓地(田畑)などの風景があり、さらには墨田川七福神巡り、船遊びなど、庶民の行楽地であったそうです。

長命寺や白鬚神社などの寺社仏閣、向島百花園(新梅屋敷)の位置から、紫色の点線辺りが一言地区と推定できます。

現在の地図と見比べると、寺島の道や、墨堤通り、地蔵坂通り、鳩の街商店街通り等々、昔からある通りや、川だった場所などがわかります。

一言地区とその周辺の寺社仏閣・歴史スポットなど

白鬚神社

天暦五年(951年)に近江の白鬚大明神の分霊をこの地に祀った。旧寺島村の氏神として多くの人々の崇敬を受けている。

高木神社

応仁2年(1468)創建。旧寺島村新田の鎮守として尊崇され、古くは第六天社と称えられてたが、明治初期に高木神社と改称。

牛嶋神社

隅田公園(水戸徳川邸跡)に隣接。古くは長命寺の近くにあったが、関東大震災後隅田公園の建設に伴い現位置に移動。

百花園

文化・文政期(1804~1830年)に一流文化人達の手で造られ、亀戸の梅屋敷に対して「新梅屋敷」と呼ばれた。

三囲神社

京都の豪商三井氏が江戸に進出した際に、その守護神として崇め、三越の本支店に分霊を奉祀した神社。

露伴児童遊園

文豪・幸田露伴(1867~1947)が1908年から24年まで「蝸牛庵」(かぎゅうあん)と称して住んでいた住居跡。

焼け残った一言地区

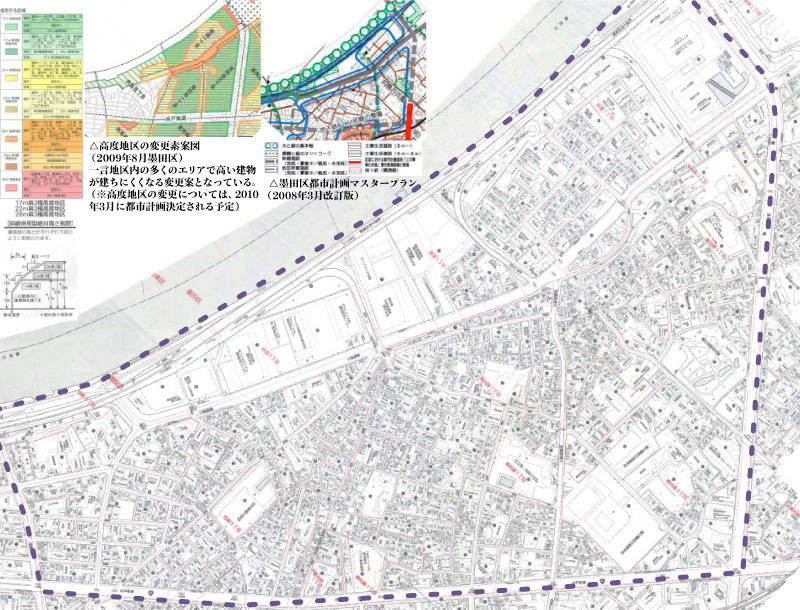

左図は東京大空襲による消失区域を示した図です。一言地区の中でも東向島一丁目は特に火災の被害を受けなかったことがわかります。

また、関東大震災による火災被害も受けなかったので、曲がりくねった道や古い建物が集積する地域となっています。昔ながらの趣きあるまち並みが残る一方で、東京都が公表している災害総合危険度では、東向島一町目は最も危険度が高い地域と位置付けられています。

火災時には消化用水としても役立つ路地尊は土地や雨水を提供してくださった隣地の方や、日常の清掃活動をして下さってる周辺の方々によって生まれ、活かされています。

ものづくり・商売のまちからの変化

一言会が結成された当時、まだ地区内にはまち工場やそこで働く人達を支える銭湯や

商店街など、また料亭もが多く存在しました。

しかし、丁度バブルの時代であった事もあり転換期となりました。その後そのような用途の建物が次々となくなり、現在では空き店舗や空地、空家が増えていっています。これからこのまちはどのようなまちへと変化していくのでしょうか。